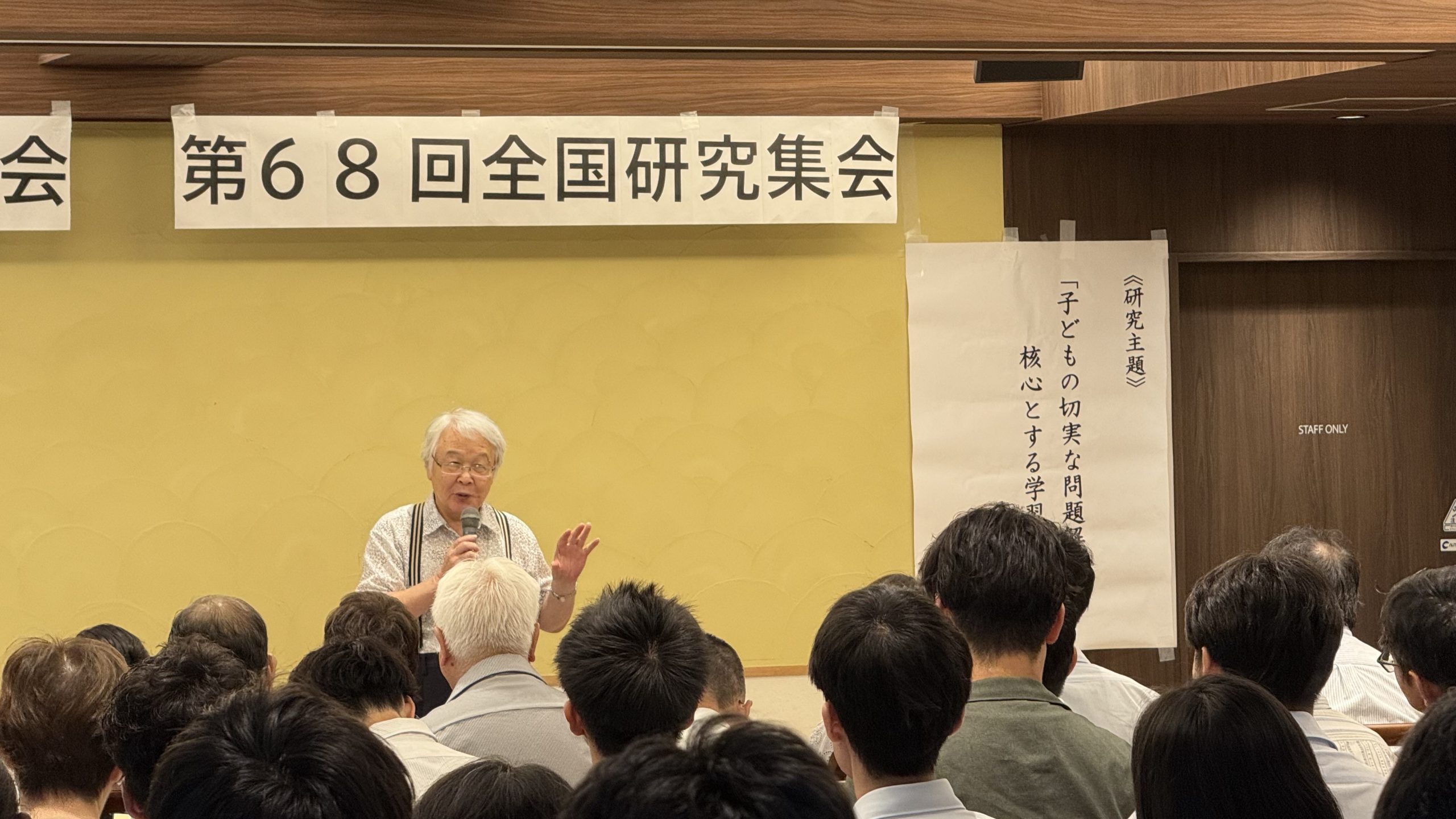

第68回 社会科の初志をつらぬく会 全国集会 開催!!

2025年8月2日(土)〜3日(日)1泊2日の日程で「第68回 社会科の初志をつらぬく会 全国集会」が開催されました。開催場所は、お馴染み、京都にある聖護院御殿荘(御朱印を頂き、盛会を祈願しました。)。

参加者は102名で、4つの分科会やシンポジウムが開かれました。以下、全国集会の様子をレポートいたします。

「分科会では、この子どういう子ですか?と授業者に聞かないでください。」

開会式の的場会長の言葉です。参加者が集って、授業記録から子どもを想像することの大切さ、自由に意見を出すことの大切さ、多様性を発揮することの大切さを強調されました。初志の会が大切にしてきた、重松鷹泰先生が提案した「授業分析」は、授業記録という子どもの事実をもとに、参加者がフラットに語り合うことを大切にしています。

現在では、広く授業研究が行われていますが、立場の影響を受けずに、フラットに語り合える授業研究会は、もはや本会だけではないかと思われます。

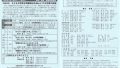

開会式では、分科会の発表者が登壇し、それぞれの実践の特徴をお話されました。

A分科会、小学校2年生生活科「行くぞ!寝屋っ子ちょうさたい!」では、最初に授業の映像も視聴しました。校区探検して生まれた疑問「保育園の先生の数は多い少ない?」をめぐり、話し合う子ども。参加者からは抽出児の他に「他に気になるこの子」が話題に出され、抽出児との意見の違いの意味や価値について語られました。また、抽出児に対する教師の出について、一人一人の子どもの学びをどう大事にするか話し合われました。

B分科会、小学校3年生総合的な学習の時間「わたしたち ぼくたち わが町探検隊!」では、抽出児の姿をもとにたくさんの視点での議論がなされました。抽出児らしさはどこに見られるのか。抽出児と周りの子との関係はどうなのか。この時間における子どもたちの切実な想いはどこにあるのか。その切実な想いを産むために教師はどう出るのか。子どもたちはこの単元のなかで、何にどう切実であったのか、じっくり向き合って考えられる会でした。

C分科会、小学校5年生社会科、「情報を伝える人々とわたしたち〜情報を伝える小千谷新聞社〜」では、抽出児が小千谷新聞に寄せる思いをめぐる話し合いが展開しました。子どもたち同士の中にメディアに対する認識のズレがあったのではないか。だからこそ、抽出児の小千谷新聞への思いを大事にするためには、小千谷新聞の材としてのよさを学級内で確認する必要があったのではないか。子どもの学びとは、矛盾や対立を媒介にして深まっていく、そのようなことを感じる会でした。

D分科会、中学校3年生美術科「和蝋燭で大切な人へ想いを伝える」では、和蝋燭の生産者の想いを捉え、それをしっかりと引き継ぎながら和蝋燭を製作している子どもたちの姿から議論がはじまりました。蝋燭として火を灯して使うことと、鑑賞用としても使える「和蝋燭」ならではの教材に内在する矛盾から発せられる子どもたちの言葉をどう捉えるのか。そこでどのように子どもたちがつながっていたのか。そのつながりが抽出児の成長にどうつながっていたのか。抽出児と教材のつながりをもとに議論が進んでいました。抽出児にとってこの教材がどんな意味をなし、どんな変容を生んだのか。記録を大事にしながら語られている姿が印象的でした

また、1日目の夕食では、各地区の紹介・トークの時間があり、大いに盛り上がりました。

2日目のシンポジウムでは、

シンポジウムでは、植村先生の司会のもと、上田先生の教え子であった秋山先生、斉藤先生、髙橋先生の3人から心に残る上田先生とのエピソードから上田先生がどんな人であったのか深める時間となりました。

秋山先生からは、上田先生から教わったこととして、「悩み続けること、問題と正対していくこと、問い続ける強さを持つこと」ということが挙げられました。斉藤先生からは、ゼミの指導において上田先生が「あ、そう」と積極的に指導しないことの意味や価値が実感を通して語られました。髙橋先生からは、「ほんのちょっとだけ難しい方、ほんのちょっとだけ損する方を選ぶこと。ほんのちょっとだけが自分らしさを作り上げていく」という上田先生の言葉が紹介されました。

また、会場からの意見の中では、もと安東小学校で7年間、上田先生の指導を受けられた大橋先生から、「この湯呑みは横から見れば四角だが、上から見れば丸ですよね。子どもを一面からとらえないことがたいせつですよ」という上田先生の言葉や3年生の実践について指導を受けた時、相互指名について「子どもたちが次に指す子のことを考えて指していない。そこの関係性ができていないのではないか」という指導があったことが紹介されました。

3人の先生方から紹介される上田先生の事実や会場からの意見によって、参加者それぞれにとっての上田先生の人柄が立体的に浮かびあがった時間になったように思います。

今回の会は、参加した方々にとって、授業づくりや自分の教育観を深めるための確かに実感を得られたものになってように感じます。来年もまた、お待ちしています。

コメント